Stadt und Corona (2): Alte Werte, neues Denken – ein Gespräch mit dem Mailänder Landschaftsarchitekten und Urbanisten Andreas Kipar

Mailand – In der sogenannten Phase 2 und den Öffnungen nach dem Lockdown erleben wir unsere Städte wie erholt. Die Luft ist sauberer, die Parkanlagen sind grüner, die Schwalben finden reichlich Futter. Die Natur hat sich zurück gemeldet. Wie müssen in Zukunft unsere Städte gestaltet werden, um gleichsam einen „neuen Pakt mit der Natur“ einzugehen? Zugleich fordern Gesundheitsauflagen wie Abstandsregelungen verändertes Verhalten. Was bedeutet das für den Alltag in den Städten? Um solche Themen dreht sich ein Gespräch mit Dr.(I) Arch. Dipl.-Ing. Andreas Kipar.

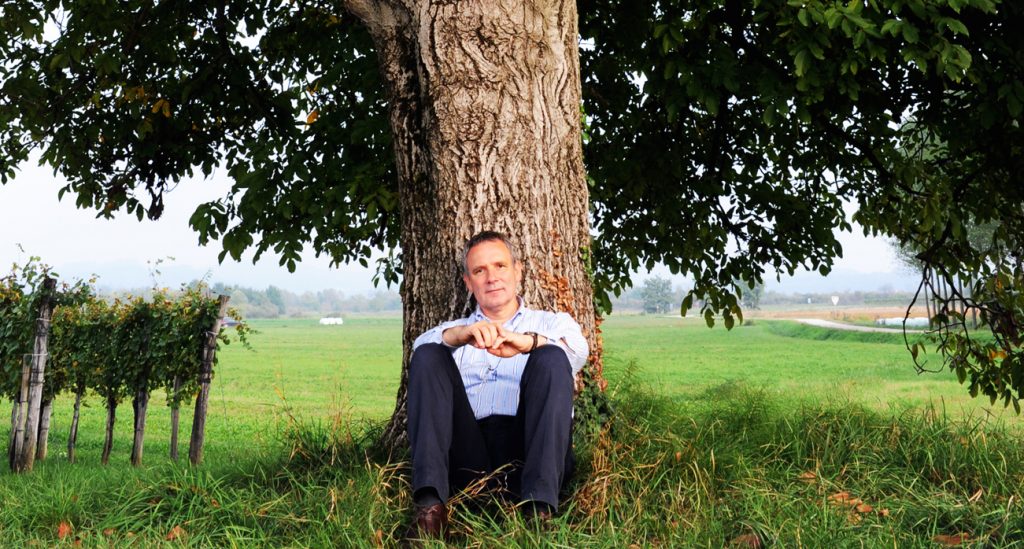

Der 60jährige Landschaftsarchitekt und Stadtplaner stammt aus Gelsenkirchen, lebt in Mailand und unterrichtet am Politecnico di Milano Public Space Design. Sein Studio „LAND“ ist mit Projekten unter anderem in Mailand oder in Riad, in Moskau, Montreal und in der Ruhrmetropole Düsseldorf aktiv. Fragen an Andreas Kipar:

Was können Städte aus der Pandemie lernen?

Andreas Kipar: „Wir können vor allem nicht so weiter machen, als wäre nichts geschehen, oder uns mit alten Themen auseinandersetzen. Zwei neue Themen stehen im Vordergrund: Gesundheit und Mobilität. Wie bekommen wir das zusammen? Gesunde Luft, entschleunigte Lebensart sind eine positive Erfahrung der Pandemie, aber wir brauchen doch auch Bewegung. Nach so langer Zeit des Stillstands sehnt man sich nach Mobilität. Aber diese Sehnsucht nach Individualverkehr darf nicht wieder im Auto Erfüllung finden. Sie sollte zum Fahrrad führen. Oder zum Zufußgehen. Wir laufen im Grunde doch gerne zu Fuß. Was sind da schon zwei oder drei Kilometer. Wir haben uns es nur abgewöhnt zu Fuß zu gehen. Gesundheit und Mobilität, diese Schere darf nicht wieder auseinander gehen.“

Natürliches Verhalten der Menschen einerseits und mehr Natur für Menschen andererseits?

„Wir müssen uns in Resilienz üben, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Aber das hat eben mit Natur zu tun, aus der ja unserer Leben stammt, auf der es aufbaut – unser Leben ist Natur. Wir können nach der Pandemie durchaus an vor der Pandemie anknüpfen. Im Mai 2019 hatte sich eine erdrückende Mehrheit der Europäer in einer Umfrage für mehr Verantwortung gegenüber der Natur in unseren Städten bekannt und sich für mehr biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen ausgesprochen. Das muss jetzt passieren. Die grüne Stadt, die wir seit Jahren predigen, ist heute ohne Alternative. Sie ist ein Muss, wenn wir das Miteinander von Mensch und Natur erfolgreich gestalten wollen.“

Wird das ein langsamer oder ein radikaler Wandel?

„Alle wollen Grün, aber es darf nichts kosten und soll bitteschön gepflegt sein. Wir können uns aber nicht mehr um Grundsätzliches herumdrücken. Es geht um einen Paradigmenwechsel. Und der ist vergleichbar mit dem, den wir nach der Ölkrise in den 1970er Jahren hatten. Amsterdam und Kopenhagen zum Beispiel reagierten auf diesen Schock und stellten die Hebel um hin zu einer Fußgänger freundlichen, Fahrradfahrer freundlichen Stadt. Die Fahrspuren für Autos wurden schmaler, die Bürgersteige breiter. Wenn wir heute nach Corona neu Abstandsregelungen brauchen, dann brauchen wir kein Beton, kein Plexiglas, wir brauchen Natur. Das muss in einem gewissen Sinn radikal sein, weil sich hier unsere Zukunft entscheidet. Nur wer sich mit Mut für ein Programm der resilienten Stadterneuerung entscheidet, wie es damals Amsterdam und Kopenhagen konsequent unter den Voraussetzungen der Zeit gemacht hatten, dem wird die Zukunft gehören.“

Mailand ist dabei, dem Autoverkehr einen 35 Kilometer langen Radweg vom Zentrum bis in den Randbereich abzuringen. Das wäre ein Anfang?

„Mailand hat wie andere Städte die Chance, ganz konkrete Maßnahmen relativ schnell umzusetzen. Und es ist durchaus bezeichnend, dass der Bürgermeister unserer Stadt vom internationalen C40-Netzwerk aufgefordert wurde, die gemeinsame Erarbeitung nachhaltiger Entwicklungsstrategien zu koordinieren. Man muss sehen, ob die in Mailand jetzt teilweise praktizierte ‚taktische Urbanistik’ – das heißt, man malt Fahrradwege auf die Straßen und hofft, dass die dann auch in der Zukunft respektiert werden – das richtige Mittel ist. Grundsätzlich geht es nicht nur darum, die Mobilität mit Radwegen auf nachhaltige Weise schnell zu machen, sondern Langsamkeit in unseren Städte wieder gesellschaftsfähig zu machen. Das Hereinholen von Natur, der konsequente Aus- und Aufbau grüner und blauer Infrastrukturen, der Einsatz von Pflanzungen und Wasserläufen in unseren Städten – und ich sage bewusst besonders in den Innenstädten – tut dringend not.“

Verstärkt das nicht den Gegensatz vom Innenstadt und Peripherie: Ist die grüne Stadt nur etwas für Wohlhabende oder Touristen?

„Da müssen wir gegen steuern, denn Natur ist immer ein soziales Medium. Natur sollte in unseren Städten immer öffentlich sein. Sie darf nicht nur eine Kirsche auf der Torte von Real-Estate-Projekten sein, sondern muss strukturell in die Städte eingehen. Die peripheren Lagen, wenn man sie denn so nennen will, muss man fördern, indem man ihre alten Ortskerne wieder belebt. Häufig stößt man auf Situationen wie kleine Gärten oder grüne Hinterhöfe. In Mailand etwa in Affori oder Niguarda. Wenn man die öffentlich macht, durchgängig macht, dann sind wir auf dem Weg zur resilienten Stadt, die wir brauchen.“

Ist das Ihr Modell der grünen Strahlen, der Verbindung von Zentrum und Vorstadt über auch kleine, aber bereits vorhandene natürliche Momente mit Gärten, Baumgruppen, Grünstreifen, Sitzbänken?

„Durchlässigkeit der kleinen Einheiten und sie untereinander in Kommunikation zu bringen sind die beiden Themen, die wir in unseren Stadtbereichen zusammen führen müssen. Dass wir uns nicht immer auf einer großen Straße treffen, sondern gerade die kleinen, kapillaren Bypässe in unseren Städten wieder entdecken. Das ist eine Chance, die die ‚Raggi Verdi’, die grünen Strahlen, bieten.“

Altes Gut zukünftig zu machen, geht es darum?

„Genau: ‚back to the future’, darum geht es. Nehmen wir das Beispiel Sesto San Giovanni, einerseits eine eigenständige Kommune, andererseits eine Art Vorstadt von Mailand. Sesto San Giovanni hat viele öffentlich Parkanlagen, die werden kaum wahrgenommen, sind aber da: Villa Zorn, Villa De Ponti, Villa Carlo Marx. Diese Dimension, Natur als soziales Medium zu erkennen, wird in Zukunft für öffentlichen Raum entscheidend sein.“

Letzte Frage: Das Leben auf dem Land scheint gesünder, das Homeworking ist eine Realität geworden. Wird als Folge der Pandemie auch Stadtflucht eine Rolle spielen und welche Folgen hätte das für das Land?

„Das ist ein großes Thema: ‚The future is in the countryside’ hatte Rem Koolhaas schon vor einigen Jahren prognostiziert. Der ländliche Raum erfährt nicht erst seit Corona eine Aufwertung. Aber nur wenige können sich eine Zweitwohnung oder Villa auf dem Land kaufen. Das ist kein allgemeingültiges Modell. Dennoch wird es Menschen geben, die es vorziehen, dass ihre Kinder auf dem Land aufwachsen. Dafür brauchen sie aber pädagogische Infrastrukturen, medizinische Infrastrukturen, soziale Infrastrukturen. Die sind häufig nicht vorhanden oder nur ein Gut für wenige. Da sind Wiedernutzungskonzepte gefragt, um geschlossene Schulen wieder aufleben zu lassen, alte Arztpraxen wieder zu besetzen, den Einzelhandel wieder konkurrenzfähig zu machen. Und vor allem, last but not least, Initiativen, damit das kulturelle Leben auf dem Land Fahrt aufnehmen kann.“

Siehe auf Cluverius Stadt und Corona (1): Lebensraum mit Qualität – Die Pandemie stellt die Urbanistik vor Herausforderungen, die so neu gar nicht sind. Die Debatte in Italien